その中にH1の組織写真があって、これに驚いた。

ナイフ鋼材オタク氏の記事では断面方向を観察していて、金属組織が層状の縞模様になっていた。

氏の考察では大部分はマルテンサイトだが、一部δ(デルタ)フェライトが見られる様だとの事。

δフェライトって極低炭素の鋼で高温領域にしか現れない相であって、通常の刃物用の鋼材には無い相だ。

オーステナイト系の鋼材は低炭素である事や過冷却でオーステナイト相が常温でもある性質から、凝固時の偏析によってδフェライトが組織中に残る事があるらしい。

δフェライトって本質的にはαフェライトと変わらないので柔らかい。当然刃先にそのような物が出るのは好ましくはないだろう。

以前

ドラさんから貰ったH1のブランクを観察し直してみる。断面を磨いて塩化第二鉄溶液でエッチングした。上下が厚み方向になる。

先ずは75倍。

確かに層状に縞模様が見える。表面とは随分様子が違う。

肉眼での観察だとひび割れの様に見える部分があるが・・・

H1ってのはシリコロイ様な析出硬化系なのかと思っていたが、氏の記事ではオーステナイト系の鋼材で、冷間圧延する事で加工硬化誘起のマルテン化させて硬化させるらしい。

層状の組織は高い圧延によるものなのだろうか。

H1は炭素含有量が少ないので炭化物は無いはずだ。

ひび割れに見えたのはどうやら氏の言うδフェライトらしい。フェライトは柔らかいので圧延で引き延ばされるのだろう。やや厚目に残ってる部分は点線状になる様だ。

横の画角が約100μmになる。

δフェライトと思われる層は厚くても2μm程度の様だ。

基地はほとんどマルテンサイトと幾分オーステナイトが残った組織で、δフェライトの薄い層が重なって縞状の組織になってるんだな。

通常の刃物鋼では刃先の組織に柔らかいフェライトがあるのは熱処理不良だ。

H1は本質的に欠陥を含んでいると言えるのかもしれない。

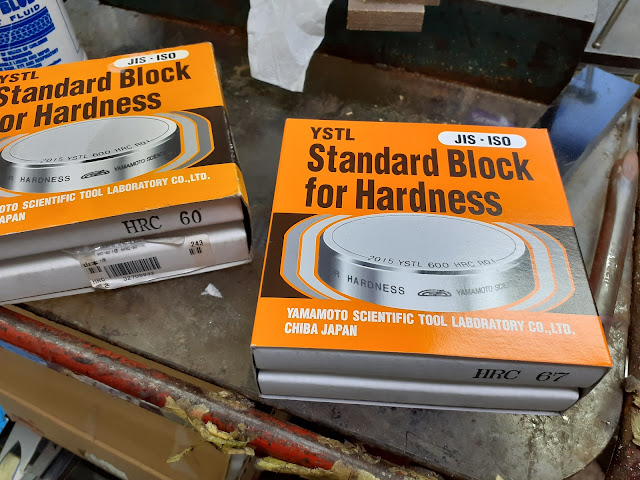

H1は硬さはHRcで57あるのだが、実際使ってみると何だか研ぎにくいし、すぐに切れ止んで切れ味もいいとは言えない。これは炭化物が無いため耐摩耗性が低いからと思っていたが、どうやらδフェライトを含むためだったのかもしれない。

しかし用途によっては切れ味には目をつむっても、その圧倒的な耐錆性を必要とする場合もあるだろう。

要は特性を理解して使えばいい。

余談だがα、δ、Γ、θってのはFe-C状態図における相の領域を示す。

αとδはフェライト相でΓはオーステナイト相、θはセメンタイトになる。

8/5追記

新潟工業技術総合研究所にSUS304組織中のδフェライトについての記事があった。

http://www.iri.pref.niigata.jp/topics/H30/30kin7.html

http://www.iri.pref.niigata.jp/topics/H30/30kin8.html

参考までに・・・