ハンドルは耐水ペーパーで2500番まで磨いた。

ボルスターの側面はノートンの1000番でヘアライを引いた。

タングはハンドルを2500番まで掛けた都合があるので、ヘアラインはノートンの2500番で引いた。

ブレードは1500番のヘアラインなのだが、まあ仕方がない。

桐油が樹脂化するのを待つ間に、色々段取りを。

先ずはピンの用意。

ピン穴は1.5㎜であけたのだが、ピンの経が1.5㎜ちょうどだったので通らないんだなw

ボール盤に咥えてペーパーを掛けて1.45㎜程度まで細くする。

こうする事でかしめる時に頭が割れるのを防ぐ。

ピンは線引きで作る訳だが、ピン自体が加工硬化している。

かしめる頭の部分を半田ゴテを当てて焼鈍す。銅合金の再結晶温度は200℃近辺なので、W数の大きい半田ゴテで焼鈍せる。

焼鈍すのはかしめる頭だけにしないといけない。ガスバーナーなどで全体を焼鈍してしまうと、折角加工硬化で強さが上がってる部分も弱くなってしまう。

たまたまニッケルシルバーのΦ5㎜を持ってたので使っているが、ジェスホーンはアルミのパイプを使っていたらしい。

肉厚のアルミパイプで思いっきり座繰って使ってみるのも面白いかもしれない。

ドットホックの高さ調整のスペーサーを作る。

この位置のタングはやや深めに座繰っていたのだが、ハンドルの厚さ的にはその必要はなかったのかもしれない。しかしハンドルは先細りにテーパーになっているので、面一にするにはテーパーにしたスペーサーが必要だった。あまりいい材料がなかったので、M4のステンレスナットを加工して作った。

横哲さん特製のマイナス頭ネジを使うのだが、これ用にいいドライバーがなかったので、不要になったマイナスドライバーを加工した。マイナス頭は厄介なもので、溝にぴったり合わないと傷になってしまう。

リュータ―のビットが都合がいい。指先で回して使う。

ソングホールの座繰りなどにも利用している。砥石のビットが都合がいい。

ピンの頭を揃える。

ハンドルの曲面に合わせておかないと、かしめた時に変な形になってしまう。

ピンの周囲を少しづつ叩いてかしめる。

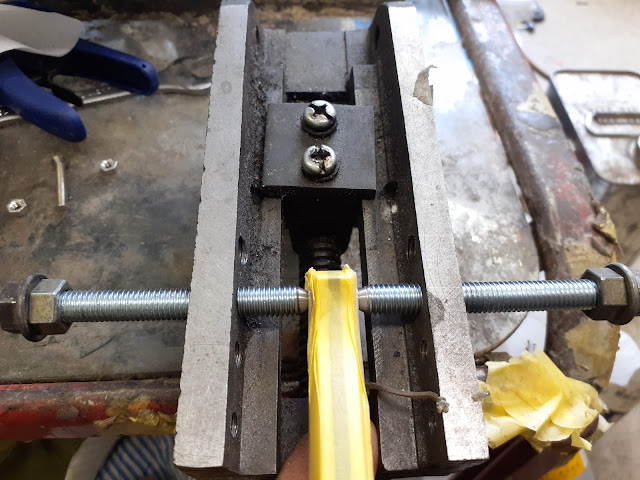

ソングホールパイプは治具を使ってかしめる。

使わなくなったヤンキバイスを加工した。案外使えるw

スペーサーを取り付ける。

そういやラブレスのオリジナルだと、この部分どうなってるんだろか?

タングがテーパーになってるから、そのままだとハンドルの先細りもあるからドットホックの前側が突き出てしまうよな・・・今度橫哲さんに聞いてみようw

追記

スペーサーにナットを加工したものを使ってるが、このネジの部分は削り取ってある。

ドットホックを留めるネジはタングに切ったネジで留まってるんだよw

コンパウンド使って手で磨く。

全貌が見えてきたw

ジェスホーンのファイターは、この辺がいいんだよなw

あまり質のいい象牙ではないのかもしれないが、意外と手触りがいい。

伸縮の問題があるが、そういうものなんだと割りきれば、案外道具としていいものなのかもしれない。

象牙ってのはコラーゲンの繊維にリン酸カルシウムが沈着した構造らしい。鉄筋コンクリートに似ているそうだ。

重量比でコラーゲンが30%程度で60%程が無機質のリン酸カルシウム類で、残りの10%近くは水分らしい。

よくは知らなかったが、結局のところ象牙も鹿角も骨も、微妙な違いはあれど構造や成分は似たもの様だ。

伸縮や変形の原因は水分の変化とコラーゲンの変成なんだと思う。

これはいくら枯らしても、結局のところどうにもならない。合成樹脂で固めても、根本的な解決にはならない。

これからはシースだ。どうしたものか悩む・・・w

0 件のコメント:

コメントを投稿